街角

チェコのプラハ中心部にあるヴァーツラフ広場.広場というより大通りといった方がよさそう.

ビロード革命の時に大集会が行われた場所.Velvet Revolution などと適当に呼んだら

通じたので,英語では多分そう言うのだろう.チェコの知人は学生時代,恋人とともにここで

ビロード革命のデモ隊の中にいた.共産政権時代,デモや暴動はたいてい学生の集団か

ら始まる.ビロード革命もはじめは数1000人の学生デモから始まった.たちまち武装警官

に囲まれ,実際に小競り合いもあったらしい.警官が発砲し多数の死者とけが人が出て鎮

圧される,とその時覚悟したそうだ.しかし,一般市民がどっと合流してきて警官隊は鎮圧

のチャンスを失う.そしてついには何10万人かの大集会になり,正面の国立博物館のバル

コニーからの,ハヴェル現大統領や,68年のプラハの春で失脚したドプチェクらの演説を

経て無血革命に至る.知人はその後めでたく結婚した.

ヴルタヴァ川にかかるカレル橋からみた小地区(マラストラナ).向こう正面丘の頂上はプラ

ハ城.夜間はライトアップされる.

カレル橋.小地区側の橋門.

カレル橋の上で演奏しているジャズバンド.バケツみたいな拡声器を持つ親父がボーカルで,

サッチモのような味のある声で歌う.その拡声器はブロンズのたたき出しでなかなかおもむき

がある.向こう側は旧市街(スタレミェスト).

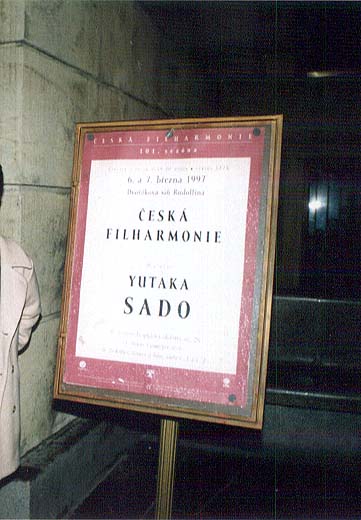

ドボルザークホール.あっちの発音では,ドゥヴォジャークと聞こえる.チェコフィルの演奏会

があり,指揮者は日本人の佐渡 裕さん.チケットは舞台から真っ正面ど真ん中の席で,日本

円に換算したら,670円.座席は細かい刺繍のある布張りで,なかなかおもむきがあるが,

背もたれは直角に立っていて,前席との間は20センチほどしかない.座るとまったく身動きが

とれず,太った人には拷問かも.その分,客席と舞台は近く,演奏者の息づかいが聞こえてくる.

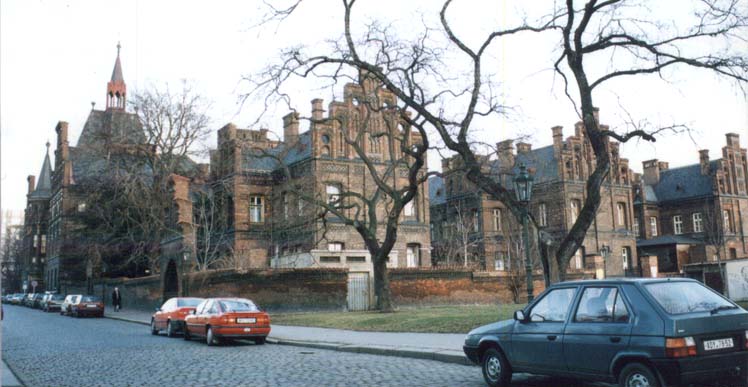

カレル大学.1345年創立.アルプス以北ではもっとも古いといわれる.それより古い大学は

アルプス以南,つまりローマ時代まで遡るということ.ただし,今のような多くの建物(どれも歴

史的建造物だが)が建ち,いかにも大学然としてきたのは,18〜19世紀ごろからという.

分厚い木の床に塗った油のにおいのする古い建物の中に入っていき,高い天井まで壁画が

描かれた広い講義室へ続く分厚い木の扉の前で,動物学科の主任教授という人に紹介され

た.白いシャツの胸と袖口に刺繍の飾りがあり,濃い紫色のチョッキの胸ポケットには折り畳

んだ白いハンカチがさしてある.小柄で頭のはげ上がった上品な紳士.こちらの自己紹介が

終わるか終わらないうちに,「申し訳ないが,私は今呼吸器の病気を患っているのでね.他人

とは1メートル以上近づいてはいかんと医者に言われておるのじゃ.そういうわけで,ここで失

敬するよ.それじゃ.(もちろん英語だ)」と小声で言ったかと思うと,軽く会釈をしてくるりと向き

を変え,すたすたと去っていった.講義室の脇の扉が開いており,中へ入っていくと同時に,

控えていた若者がうやうやしく扉を閉めた.貴族だ.いや,共産政権下では,いったん貴族制

が廃止されたかも知れないが,知識階級という新しい貴族が生まれたのだ.映画「アマデウ

ス」のシーンを見ているようだった.

キャンパスのすぐ外にある,古ぼけたパブに入ってビールを飲んだ.昼間からカフェに行くよ

うな感じでビールを飲んでいる.ただし1〜2杯だけだが.黒光りする分厚い1枚板の,7〜8

人掛けのテーブルの反対側で,白髪混じりで無精ひげのオヤジが酔いつぶれている.我々

が話していると,急にむっくりと起きてきて,呂律の回らない英語で割って入ってきた.どうや

ら経済学関係のセンセイらしく,私が日本人だということがわかると,国際共同研究をいかに

熱心にやったか話し始めた.「アジアの国とは朝鮮と共同研究をした,いや,朝鮮というのは

南朝鮮のことだ.今は時代が変わったから,南朝鮮と一緒に仕事をせんとな.だが,(北)朝

鮮とももちろんだ.日本ともいつでも共同研究の用意があるぞ.」

日本人の感覚では,韓国(Korea)と北朝鮮(North Korea)だが,かつて共産政権だった国で

は,朝鮮(Korea)と南朝鮮(South Korea)だ.話が止まらない感じだったので,早々に退散した.

通りへ出てから連れに聞いてみた.

「最近職をなくしたのか?」

「たぶんな.」

ビロード革命のあと,カレル大学でもたくさんの学者が職を失ったという.

プラハの市電.

プラハ中央駅.駅の外側の売店で売っているブランブラック(ジャガイモ団子)はうまかった.

プラハ中央駅発リベレツ方面行きの路線.途中ヴシェタティで乗り換え,ミェルニークを経て

リビェホフ村へ向かう.

チェコのプラハ郊外にあるリビェホフ村に滞在した.ホテルの部屋の窓からはのどかな丘陵

と田園が見える.美しい風景だが,実は住民は自分の住む土地を愛していないのだという.

ボヘミア北部は戦前はズデーテン地方といい,ドイツ人居住地域であった.戦後,ナチスに

協力したかどでドイツ人を追い出し,チェコ人が入植したのだ.私にはわからないが,建物や

街のたたずまいがドイツ式で,チェコ人にとっては所詮はよその土地らしい.共産政権下で

強制移住もあったかもしれない.さらに,農業が集団化されたので土地に対する愛着も失わ

れた.それに,どの家にもドイツ人の(本来の)所有者がいる.北方領土にある自分の土地

の権利書を持っているようなものだ.もしドイツに返還ということになったら,と思うと愛着も

わかぬものらしい.この地方で生まれた世代もかなりの割合になっていると思うが,それで

も故郷とは呼べないわだかまりがあるのだろう.

リビェホフ村にある小さなホテルに泊まった.いつ建てられたかはっきりしないが,たぶん19

世紀だろうというドイツの家をホテルにしている.チェコではこれぐらいの古い家は珍しくもな

いが,日本の感覚では歴史的建造物である.普通のツアーでは絶対に泊まれない,すばら

しく雰囲気のいいホテルだった.ツインの部屋には,クイーンサイズベッドが2つとエキストラ

ベッド1つに,屋根裏風の次の間には子供用ベッドが2つあり,一家5人がゆったり泊まれる.

ただしバスタブはなくシャワーだけ.そういうものか.シングルの部屋でもキングサイズベッド

とエキストラベッドが1つづつ置いてあった.97年には1泊2食ビール付き2人で34ドルだっ

た.次の年1人で訪れたら33ドルだった.釈然としないが,シングルとツインで料金の差がほ

とんどないせいか,ひどいインフレのせいか不明.

ホテルのダイニング.山の斜面を利用して穴蔵を掘って造られたワインストアを改造した小

部屋が次の間にある.頼むと利用でき,オーナーがキャンドルで明かりをともしてくれる.料

理は主に豚肉.スペアリブをあぶったものに,付け合わせのザワークラウトと,蒸しパンを添

えたものが代表的なもの.ヴェプショヴェーペチェネークネリキーゼリーという.そのほかにト

ンカツそっくりの(こっちが本家か)コトレット,いろんなソーセージ類,コイやマスの空揚げな

ど.マスは養殖ニジマスなのでよしたほうがよい.冬から春先にかけての季節限定の,ふわ

ふわぷるぷるした食感のソーセージが,チェコで食べたものの中では最高だった.チェコは

ピルスナービールの本場.日本でも手に入るピルスナーウルクェルとガンブリノスが2大ブラ

ンド.朝食にはチェココーヒーが出る.

このホテルのオーナー一家はもと共産党員で,3人兄弟の長男はもと在北京大使館員.次

男(現在のオーナー)はもと共産党系新聞の記者で,今はフリージャーナリストでもある.日

本にも20年ぐらい前に赤旗の招きで来たことがあり,京都や奈良を訪れたとのこと.3男は

北京生まれの由.外交官一家だったのか? それがビロード革命で世の中がひっくり返り,

現在のホテルを経営するようになるまでにはいろいろとあったことだろう.一般市民による,

共産党と共産党員に対する復讐は今も続いているというから,銀行は資金など貸してくれな

いだろうし.プラハには仲間がいて,いろいろと融通してくれるという.旧共産党員同士の自

発的な互助組織があるのかもしれない.そうしてどうにかやりくりできても,しかし根本的な

問題,ズデーテン問題がここにもある.このホテルにもやはりドイツ人のオーナーがいる.ビ

ロード革命以後,旧西ドイツとも往来が自由になり,そのオーナーも自由にここを訪れること

ができる.彼は good friend だ,とホテルのオーナーは言ったが,いつまで good friends

でいられるか...

ホテルから歩いて5分ほどの場所.リビェホフはプラハからドイツとポーランドとの3国の国

境方面へ続く街道沿いにある.町中には石畳の旧道がまだ残っている.奥に見える尖塔は

教会のもので,400年ぐらい前のものらしいが,現在は廃屋である.

村は教会を中心にできたので,街道もそのころ,石畳も400年ぐらい前のものという.きれ

いな扇形に並んでいるが,こわれたらまた同じ形に組み直すという.

アメリカやカナダにもおもむきのある建物や街があるが,こういうのを見ると所詮はイミテー

ションだということがわかる.

リビェホフ村の隣,ミェルニーク市の市庁舎.歴史的建造物の由.

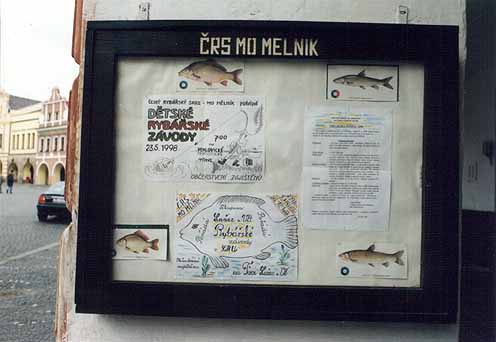

ミェルニーク市庁舎のそばに掲示されていた遊漁案内の看板.対象はコイ,バーベル,フナ,

ルーシスカス.マスなどいやしない.

ミェルニーク市とリビェホフ村に近い,小川と丘陵のある,ココリンと呼ばれる地域にある古城.

ココリン地域にある,伝統的な民家.黒く焼いた板と,石灰で白く塗った板を交互にはりつけ

た壁がその特徴で,ボヘミア地方東北部,ポーランド西南部,ドイツ東南部の3国の国境地

帯,シレジアという地方の固有のものだという.

チェコ第2の都市,ブルノにあるメンデル博物館(中庭).メンデルのいた修道院を博物館と

して公開している.

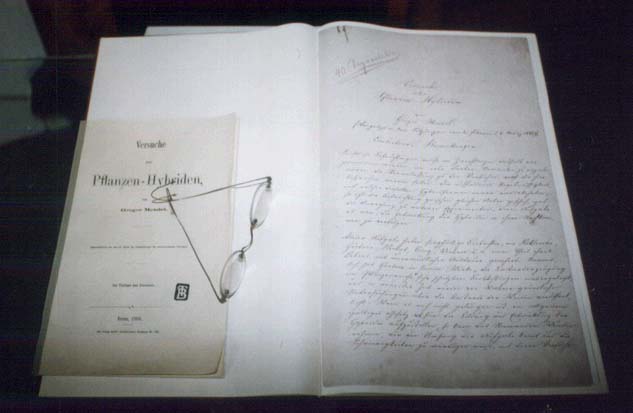

メンデル博物館に展示してある,エンドウを使って発見した遺伝の法則「植物雑種の研究」

の手稿.博物館の展示を見ると,メンデルがこの原稿を公表する10数年前から,牛やら羊

やらで遺伝の法則(優性,分離など)が他の先輩修道士によって次々に「発見」されていて,

メンデルの法則が彼のまったくの新発見でないことがわかる.エンドウももちろん重要な研

究対象であった.ただ,当時は修道院が農業牧畜の研究機関として機能していたのだが,

新発見のほとんどは「奥の院」の秘密事項とされたため,知られることがなかった.

メンデルが扱ったエンドウの形質は7つあり,そのすべてが1つの遺伝子座に支配されてお

り,不完全優性でなく,それぞれが7対あるエンドウの染色体にバラバラに乗っている.エン

ドウの示す形質は当然のことに7つだけではないのに,何の予備知識もなしにたまたま7つ

を選んだはずはない.メンデルが研究を始めるまでに,その大枠はだいたいわかっていたは

ずで,問題は,だれがメンデルにエンドウの研究を命じ,7つの形質を教えたか,である.